-

日時:2017/9/23(土・祝)正午開演

-

会場:埼玉県宮代町郷土資料館内旧加藤家住宅およびその周辺

-

観劇無料・雨天決行・お子様歓迎・駐車場多数あり

-

上演演目:《in C》、『落語疑獄元凶』、『本物のRX-7を解体する演劇』、『仁王〆地天麩羅夜露死苦 怪獣使いと少年 #ファンタジー悪役和歌』、『芋虫女~暗渠編~』、『姥ヶ谷落とし』 /『姥ヶ谷落とし』後追いロケハンツアー /『奉納舞踏・菌』『奉納舞踏・朝敵揃』

-

出演:くわたさとみ、すぎうら、最中、角智恵子、ソらと晴れ女、高野竜、中沢寒天、フジタタイセイ、泉田奈津美、嵯峨ふみか

------------

平原演劇祭2017第5部はいつも以上に盛りだくさんのプログラムだった。大きく分けると今回の演劇祭は4つの会場で行われた。最初の会場は正午から午後4時半過ぎまで、宮代町郷土資料館旧加藤家住宅とその周辺。その後は、高野さんの運転で『姥ヶ谷落とし』後追いツアーに参加し、宮代町の川と暗渠を巡った。そしてくるまやラーメン東武動物公園店での打ち上げに参加。打ち上げ終了後は高野竜さんの家でしばらく待機ののち、午前1時から一昨年、昨年と巨大なキノコが出現した久喜市の高柳香取神社と同じ久喜市にある香取公園(こうどりこうえん)のサギの群生地での奉納舞踏。高野宅に戻り、午前5時まで2時間ほど仮眠を取って、和戸駅から始発電車で帰った。

私は全プログラムに参加した。だらだらと思いつくままに書く。

12時50分に東武伊勢崎線姫宮駅で演劇研究者のHB氏とOD氏と待ち合わせ。この二人は今回がはじめての平原演劇祭だった。タクシーを駅まで呼び、会場の宮代町郷土資料館へ向かう。姫宮から宮代町郷土資料館までは1.5キロほどなのだが、タクシーの運転手は宮代町郷土資料館を知らなかった。

テリー・ライリー《in C》の演奏開始予定時刻の正午に宮代町郷土資料館に着く。築200年の旧加藤家住宅のなかでは、《in C》の演奏メンバー7名がスタンバイしていた。《in C》は、パルスに合わせて短いフレーズを、任意の数の演奏者が任意の回数、no.1からno.53のフレーズを演奏していくというミニマル・ミュージックだ。全員がno.53のフレーズまで行き着いたところで曲を終える。この《in C》の演奏会を平原演劇祭主宰の高野竜のパートナーであるさかいさんはここ数年毎年行っている。演奏メンバーはその都度募集し、場所も毎年ちがうところ。今年は平原演劇祭2017第5部のオープニングとしてこの《in C》の演奏を行うことになった。ちなみに《in C》の楽譜はパブリックドメインで、ネット上で検索すれば見つけることができる。この《in C》演奏は人数が多ければ多いほど楽なのだそうだ。あまり演奏者が少ないと、休むことができず(途中、演奏を中断してもOKというルールになっているが、音が途切れるのはだめ)安定した演奏にならないという。今年は少なくて演奏者は7名。楽器はさかいさんがピアニカ、あとはギター、ベース、縦笛、フルート、ヴァイオリンなど。演奏時間はその都度変わるのだが今回の演奏時間は1時間15分とかなり長い。ピアニカでバンドをリードし続けたさかいさんは、実はかなりつらかったとあとで聞いた。しかし《in C》について予備知識なくこの平原演劇祭にやってきた観客もかなりつらかったに違いない。同じようなうねる音列が延々と続き、終わる気配がないのだから。まさか1時間以上、こんなものを聞かされるとは思わないだろう。これは演奏する人はフレーズのずれが引き起こすうねりのなかで気持ちいいと思うのだが、聞く方は「そういう音楽だ」と知っていなければかなりきついはず。

1時間半の《in C》のあと、野外に移動。予告では『本物のRX-7を解体する演劇』がこれに続くはずだったが、何の告知もなく順番が変更され『RX』の後に上演されるはずだった『落語疑獄元凶』が、旧加藤家裏手の竹林の前の広場にある東屋とすべり台で上演された。観客はそれを取り囲むかたちで、自由に移動しながら芝居を見る。俳優は男装の女優とユーモラスで不気味な仮面を被った着物姿の女優の二人。ただし仮面着物女優はごく数言しかせりふはない。男装女優が東屋とすべり台のあいだを移動しながら、

ひたすら語る。民家のなかで《in C》の澱んだ音世界の中に一時間以上いたので、野外劇に解放感を感じる。『疑獄元凶』は宮沢賢治の初期短編で「実際にあった五私鉄疑獄という汚職事件を題材に被告と検察の攻防を描いた」作品だそうだが、俳優が何を言っているのかよく理解できない。おそらく男装俳優自体も自分が何をしゃべっているのかよく理解できていないように思う。途中で落語「猫の皿」が挿入される。そこだけは何を話しているのかよく理解できた。

一体何が行われているのかわからないまま時間が過ぎていくのだが、仮面女優と男装俳優の動きによって表される関係性の変化を、野外の田園的風景のなかで眺めているだけで、何となく面白い。仮面女優は男装女優が演じる人物を挑発し、からかっているようだ。仮面のペインティングのデザインがいい。二人は時折観客のなかに入り込んで、軽く観客にちょっかいを出したりもする。

『落語疑獄元凶』が一段落すると、後方から怒りを含んだ女性の声が聞こえる。振り向くと化粧の濃い女性がすっと立っている。彼女の声に導かれ、観客たちは白いRX-7のほうへと移動していった。三番目の演目、『本物のRX-7を解体する演劇』が引き続き始まる。RX-7の車体をいじっている青年とその姉の二人芝居だが、RX-7の後方両側では二人の女性が黙々と畳半分ほどの大きさの板に絵を描き続けていた。この二人は延々とペインティングを続けるが、芝居にはからまない。『本物のRX-7を解体する演劇』の舞台は西川口で、二人はそこに住む華僑という設定になっている。

こちらはせりふが聞き取りやすい。ガールフレンドもいない、友達ともつるまないで、車ばかりいじっている弟に、姉が発破をかけるという芝居だった。姉役はまくしたてるといった感じだが、男性の話し方はとつとつとしていてぎごちない。彼は姉の言葉をききながらRX-7の車体の下にもぐり、解体を淡々と進めていく。この男性俳優はレーサーのすぎわらさん。『本物のRX-7を解体する演劇』には元ネタがあり、1970-1980年代にフランスで劇作家として作品を残したベルナール=マリ・コルテスの短編戯曲『タバタバ』だ。後で原作を読んでみたが(数頁の短い作品)、『本物のRX-7を解体する演劇』では、場所を西川口に、人物を華僑としている以外は案外変えていない。原作ではRX-7ではなく、ハーレー・ダビッドソンを男はひたすらいじっていた。場所は西アフリカのとある町を想定してあった。RX-7はすぎわらさんの所有する車であり、本物なので実際に運転し動かすことができる。すぎわらさんはこの車に乗ってここにやってきた。すぎわらさんは、今回の平原演劇祭で最も印象的な俳優だった。その存在が突出して俳優っぽくなかったからである。すごく無防備でかまえた感じのない人だった。すぎうらさんの本職はレーサーとのこと。『本物のRX-7を解体する演劇』の上演時間は20分ほど。ここで休憩が入る。場所を旧加藤家民家に移し、後半が上演された。

通常、平原演劇祭では休憩時が食事タイムで、軽食がふるまわれることが多いのだが(今回も食事の提供は予告されていた)、今回はプログラムが過密すぎて時間が押してしまったため、食事の提供はなかった。何か出るだろうと思って何も食べずに来たので、昼飯抜きになってしまった。まあ仕方ない。

会場を旧加藤家家屋のなかに移動して後半が始まる。加藤家にもともとあったはずのふすまなどの仕切りは取り払われて、20畳ほどの広さの畳敷きの間が劇場となる。この畳敷きの間には、麻雀パイと点数棒、そして厚手の色つき紙の名刺ほどの大きさのカードが間の内側に正方形に並べられ、結界のようなものが作られていた。この「結界」の内側が演技空間であり、客はこの結界の外側に縁起空間を囲むように座る。

後半の最初はこの結界の境界に置かれた色付き紙を使った『仁王〆地天麩羅夜露死苦 #ファンタジー悪役和歌』からはじまる。結界のなかの俳優がカードをめくるとそこにはネットで話題になったという「ファンタジー悪役和歌」が書かれていて、その引いたカードを俳優が読み上げる。その読み上げた内容を、結界外にいる打楽器奏者が判定し、不合格だともう一枚めくってさらに読む。こういったことが3周ぐらい行われる。このカルタに参加した俳優の数は7-8人だったと思う。「ファンタジー悪役和歌」で検索すると、そのまとめがひっかかる。例えば「嗚呼何故だ 敵は高々 ガキ二人我が軍隊が 負けるはずなど」とか「良いだろう大槍の威力思い知れあたらないだと!?ぐわ バカナァあ!!!」とか、ファンタジー・ノベルの悪役が言いそうなせりふを和歌調に記すというものだ。このファンタジー悪役和歌のカルタがひとしきり行われた後で、そのまま「怪獣使いと少年」に突入していく。

これは『帰ってきたウルトラマン』で問題作として有名な「怪獣使いと少年」の一場面を劇化したもの。巨大魚怪獣ムルチが乱入してくるが、ウルトラマンに倒される。そして怪獣使いの宇宙人は、警官の拳銃に撃たれて死ぬ。後になってアマゾン・プライムで『帰ってきたウルトラマン』「怪獣使いと少年」を見て、あのとき平原演劇祭で何が演じられていたのか理解できた。見ている時は何がなんやらわからない。とにかくデタラメ、無茶苦茶で、面白かった。「怪獣使いと少年」の最後は、結界内の人物がみな死んで倒れてしまう。

その屍のなかに、アングラマイムのソらと晴れ女が入場し、彼女のソロ演目『芋虫女~暗渠編~』が始まる。芋虫が蝶になる過程を、舞踏とマイムによって表現していくというもの。演じる過程で衣装をはぎとり、姿が変化していく。この『芋虫女~暗渠編~』の上演中に、高野竜さんが二度登場し、部屋の片隅で小説の一節を朗読する。このとき読まれた小説は、ジョージ・C・チェスブロの『ボーン・マン』であることを後で知る。暗渠小説とのこと。『芋虫女~暗渠編~』の背景としてこの朗読は効果的だったし、この後に続く、『姥ヶ谷落とし』 への伏線にもなっている。

旧加藤家住宅で上演された最後の演目、『姥ヶ谷落とし』は今回上演された演目のなかでもっとも演劇的な形式の作品である。場所は上演場所からほど近い、東武伊勢崎線の和戸駅周辺だ。この付近には利根川水系の備前堀川が流れ、備前堀川からいくつもの水路が枝分かれしている。その水路のいくつかは今では暗渠となり、地表からは見えない。『姥ヶ谷落とし』はこの地域の川を巡る地誌演劇だ。和戸周辺はごくありふれた田舎町だ。この地域の団地のなかを貫通する奇妙な小路がある。そこにはかつて川が流れ

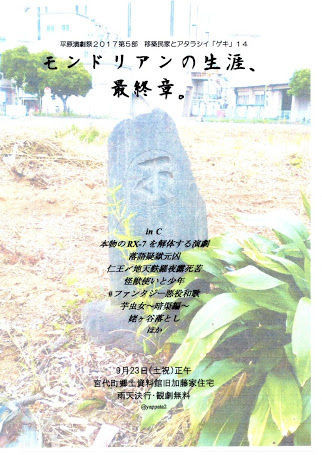

ていた。今は暗渠となり地下に隠されたその川のある場所が作品のタイトルである姥ヶ谷落としである。今、そこに住む住民で、この地域の川を巡る歴史と物語に気を留める者がどれくらいるだろうか?『姥ヶ谷落とし』はこの町の自治会長とここを訪れる女性研究者のあいだの対話を通して、川と格闘してきたこの町の歴史を浮かび上がらせる。なぜ「モンドリアンの生涯、最終章」なのか?

モンドリアンの直線の組合せによる抽象画は、彼が生まれ育ったオランダの平原の水路の風景からインスピレーションを得たという説があるそうだ。ふと見ると、旧加藤家住宅の畳の縁に川の名前を記したプレートが置かれていることに気づく。この藁葺きの家屋の畳が、その上で語られる土地のミニチュアに見立てられているのだ。そして加藤家の障子のいくつかには色紙が貼られ、それはモンドリアンの絵を思わせる。20分は続いたかと思われる単調で長大な川への讃歌でこの作品は終わる。最後に全出演者が演技エリアとなっている結界のなかに、わらわらと、その土地に住んでいる亡霊のように現れるのが感動的だった。

終演時刻は4時半を過ぎていた。予定よりだいぶ遅くなってしまった。会場の撤収作業のあと、『姥ヶ谷落とし』後追いロケハンツアーが高野竜さんの運転する車で行われた。参加者は私とSPAC俳優の吉植さんの二人だった。『姥ヶ谷落とし』のなかで言及された川と暗渠を高野さんの解説付きで回るという内容だった。このツアーの時間は90分ほど。和戸周辺の水路の調査を高野さんはかなり昔からやっていて、その報告をしばしばmixiやtwitterに上げていた。

何を物好きに調べているだろうとは思っていたが、このマニアックな調査の結果が、今回上演された『姥ヶ谷落とし』を含い数作の戯曲の題材となった。高野さんの調査自体は、「暗渠マニア」の関心を呼び起こしたようだったが、正直、私はなぜ高野さんがローカルな水路や暗渠にこれほどまでに関心を持つのか理解できなかった。しかし小川や暗渠を起点に、何のへんてつもない田園風景から壮大な物語が立ち上がる様子に立ち会うのにはわくわくする。今回完結した「モンドリアンの生涯」は十数年越しの現地調査に基づき、数年かかって上演された三部作の完結編にあたる。後追いツアーではいくつかのポイントで高野さんの詳しい解説があったが、その内容は私は半分くらいしか理解できていなかった。かつて利根川の本流であった備前堀川の歴史を高野さんほど詳しく掘り下げた人間はおそらくいないだろう。

和戸の住宅地を囲む備前堀川は、護岸工事がされておらず、土手が残っている。かつてこの一帯は利根川が氾濫したときの遊水池だった。江戸時代以降、何度にもわたって行われた治水工事の結果、この沼地の一部は住宅地となり、そこに高野さんは住んでいる。戯曲のタイトルである姥ヶ谷落としは実在する地名だ。そこは今では川ではなく、住宅地となっている。そしてかつてのうねうねとした川筋は住宅地のなかの通路に変わっていた。この住宅地が造成されたのはそんなに昔のことではない。ちょっと感動したのは、かつての川筋だった小路の入口に「姥ヶ谷落」と彫られた石が置かれていたことだ。住宅造成の会社が設置したものだろう。この地区の住民に、姥ヶ谷落としの由来を知るものはおそらくいないに違いない。

『姥ヶ谷落とし』ロケハン後追いツアーのあと、打ち上げ会場のくるまやラーメン動物公園駅店に行く。さかいさんが暗黒舞踏を舞ったソらと晴れ女さんに『帰ってきたウルトラマン』の「怪獣使いと少年」の回の粗筋をとくとくと語っていた。昼に上演されていた場面の元ネタだ。おやじのオタク話にまだ若いソらと晴れ女さんは優しくつきあっている。打ち上げのあとは、『奉納舞踏・菌』『奉納舞踏・朝敵揃』なのだが、これの開始時刻が午前1時。開始時間までは高野家で待機となった。奉納舞踏の出演者はソらと晴れ女ひとりである。そして観客は私ひとり。高野家に行くと、RX7のすぎわらさんがふとんに入って熟睡していた。その横で、高野竜さんの一人息子、高校二年のR君が勉強していた。

「これからまた深夜に出かけるんですよね?」と聞かれる。

「うん」

「ほんと、うちのお父さんはむちゃするでしょ?僕は昨日、雨のなか、6キロ、リヤカー引いて荷物運ばされましたから」

「うん、むちゃくちゃやな」

という会話をR君と交わす。ソらと晴れ女もさすがに疲れ切った様子だった。

「よくこんな申し出をひきうけましたね? 後悔しているでしょ?」

「いえ、滅多にできることではないんで」

「なんでこんなことをやろうと思ったんですか?」と高野さんに聞くと、

「あ、一回奉納芝居というのをやってみたかったから。奉納なんで観客はいてもいなくてもいいんですよ」という返事だった。

私以外にこの奉納舞踏に立ち会いたいという人が一人いるというので、待ちあわせのため、午前一時に宇都宮線久喜駅に車で行った。高野宅から久喜駅までは5キロほどの距離がある。高野さん、ソらと晴れ女、私に加え、高野さんの奥さんも同行した。久喜駅に行ったものの誰も来ない。1時過ぎに久喜駅を出て向かったのは、久喜駅から6キロほど離れたところにある高柳香取神社だ。この神社で昨年、一昨年と二年続けて巨大キノコ、ニオウシメジが生えて、ちょっと話題なった。それで狂言『茸』をここで朗読して、それに合わせて舞踏を踊って貰い、奉納芝居とするというのをやってみたかったらしい。しかし残念ながら今年は巨大キノコは生えていなかった。

午前1時半頃、香取神社に着く。もちろんわれわれ以外には誰も居ない。巨大キノコが生えたというのでどんな山奥の神社かと思えば、住宅地のただ中にあるごくありふれた地味な神社だった。あまり大声でテクストを読むと住民に通報され、警察がやってくるかもしれないというので、小声で高野さんがテクストを読み上げ、それに合わせて暗闇のなか、ソらと晴れ女さんが踊った。高野さんは間違えて次の会場で読み上げるはずだった平家物語巻五より「朝敵揃(ちょうてきぞろえ)」も読んでしまう。

始まる前は眠いし、疲れているしで、あんまり気分が盛り上がらなかった闇の奉納舞踏だが、始まってみるとその不気味さ、ばかばかしさが猛烈におかしい。怪しさ満点のまさに文字通りの暗黒舞踏。

香取神社での奉納舞踏のあとは、また車で移動し、神社から5キロほど離れたところにある香取公園(こうどりこうえん)に向かう。この公園ももともとは洪水時の遊水池だったらしいが、サギの群生地なのだ。公園の木に白サギがたわわになって止まっている。白サギは昼行性なので夜は寝ているが、夜行性の別のサギがいてそれはぎゃあぎゃあと不気味な声を上げて飛び回っていた。このサギの群の前で、平家物語巻五の「朝敵揃(ちょうてきぞろえ)」を読み、舞踏を踊る。「朝敵揃(ちょうてきぞろえ)」は鷺が出てくる話なのだ。なんて幻想的で不気味でばかみたいな演目だろう。やるほうもやるほうだが、それをうれしそうに見ている私と竜さんの奥さんもどうかしている。今回の平原演劇祭2017第5部では、深夜の奉納舞踏2篇が結果的には一番面白かった。

奉納舞踏を終え、高野家に戻ったのは午前3時。すぎわらさんは相変わらず熟睡。高野さんは奉納舞踏が終わった途端、体力の限界が訪れたようで、すぐに寝てしまった。私も2時間、仮眠を取る。午前5時に寝ている高野さんを置いて、ソらと晴れ女と家を出て、始発電車に乗って帰路についた。