togetter.com

-

日時:2017/3/19(日)13:00 - 16:00

-

会場:府中是政豆茶房でこ

-

料金:1000円+投げ銭(ドリンク付)

-

出演:さやか、角智恵子、ひなた、暁方ミセイ、MEW、戸川裕華、中沢寒天、酒井康志、高野竜

-

演目:「詩とは何か」(高野竜作)、21世紀版「小岩井牧場」(宮沢賢治原作、暁方ミセイ版)、「孤立が丘」(高野竜作)ほか

バングラデシュ産ナツメヤシのラビオリとサトウキビ純100ぶっかき黒砂糖です

-------

平原演劇祭の開催情報は、主宰の高野竜のtwitter(@yappata2)が頼りとなる。各部の公演は一回きりなので、このアカウントからの情報をうっかり見逃してしまうとこの特異な演劇祭に立ち会うことはできなくなってしまう。

2017第2部は3月はじめに行われ、場所はなんとバングラデシュの田舎町だった。twitterでの同行者募集に応じた京都カウパー団のげきまきまき(@makielastic)と二人で10日間、インドとバングラデシュを回ったようだ。この海外公演の様子は、二人のtweetから断片的にしかわからない。

今回の彼らのインド・バングラデシュ滞在中は、私はフランスにいたためもとより不可能だったのだが、できることならば随行してこの公演のレポートをしたかったものだ。高野が27年前にバングラデシュを訪ねたとき一晩だけ同宿した人だけが頼りという無謀なバングラ公演だったが、大きな成果が獲得されたようだ。このツアーが面白くなかったはずがないだろう。

竜 @yappata2 3月14日

用意したのは台本とケンガリと仮面と、岸田衿子「かばくんのふね」。絵本持ってったのは前回訪孟のイメージから路上パンソリみたいなことを想定してたんですがもしかして学校公演とかになるかもとも思ったので。なにしろ27年前にひと晩だけ同宿した人だけが頼りという雲をつかむようなハナシでして。

さて2017年第3部は、ここ数年、5月のはじめ頃に行われていた府中市是政にある豆茶房でこでの公演である。

武蔵関から西武多摩川線に乗り、その終点が是政駅だ。私はうっかり中央線の特快に乗ってしまい武蔵関を通過してしまった。立川から武蔵駅に戻っているうちに多摩川線の列車に乗り遅れ、開演予定時刻の13時に間に合わなかった。でこに着いたのは13時10分頃。開演を遅らせて私の到着を待ってもらったみたいで、まだ始まっていなかった。早くから来ていたお客さんに申し訳ない。でこは10畳ほどの広さしかない。観客の数は20名ほどだった。

13時15分頃に開演したが、喫茶店のドアは開け放たれたまま。入口付近に座っていた高野竜がドアの外を見ながら「大きな穴が開いている」とか話すと、でこの店内にいた女優(角智恵子であることがあとでわかる)がそれに応えて何か言う。

この二人のやりとりに続きオープニング演目、高野竜のモノローグ劇の傑作、「詩とは何か」が始まった。この演目は毎年、現役の女子高生が演じる。高校生活になじめず、不登校の女子高生が町の高台から望遠鏡で駅前のロータリーの様子を眺める。そこには常連のナンパ師がいて、成功率の極めて低いナンパを日課のように行っていた。女子高生は、なぜかそのナンパ師のことが気になってしかたない。そのナンパ師が突然姿を見せなくなった。しばらくいないなと思っていると、再び彼は駅前に現れるようになった。そこで女子高生はあることに気づく。

居場所を見つけられず、世界の隙間のようなところでひっそりと身を守り、世の中を観察する女子高生の心を大きく揺さぶる、ささやかではあるが劇的な事件が駅前のロータリーで起こる。その事件がもたらすささやかな奇跡に後押しされ、彼女は一歩新しい世界に押し出される。「詩とは何かを」を演じる女子高生女優は毎年変わる。今年この作品を演じたさやかはずっと遠くのほうを眺めているかのようだった。彼女のほほには静かに涙が一筋流れていた。でも感情が高ぶるようなことはない。彼女が観察し、経験した現実を、そのまま、すーっと受けとめるかのように、そして受けとめた現実をひとつひとつ丁寧に体のなかに刻み込む かのようにさやかは語った。

開け放たれた入口から聞こえる外の道路の音が、喫茶室なかの語りと呼応していた。通りすがりの近所のひとたちがいったい何をやっているのだろうと、喫茶店のなかを覗き込む。

「詩とは何か」を語り終えると、 さやかは、そのまま開け放たれたままの入口を通って外に出て行った。彼女の移動と入れ違いに戸川裕華の弾き語りがはじまる。

戸川裕華は身長138cm、丸めがね、 おかっぱ黒髪の小学生少女のような見た目の歌い手だ。歌曲は多少単調だったが、思いを絞り出すような歌声とそのスタイルには独自性、存在の主張があった。「私はいま、ここにいる」と彼女は歌を通してずっと叫んでいるように思えた。

戸川裕華の弾き語りの後はおやつ時間。この軽食タイムも平原演劇祭には欠かせない要素だ。今回の軽食は、揚げラビオリと黒砂糖の塊。

ラビオリの皮は春巻き、中味は、サラミとバングラデシュのナツメヤシ、あとクミンシードかクローヴパウダーの2種類の味つけとのこと。中味はあとで知った。辛かったり甘かったりの奇妙な味で、いったい何が入っているのだろうと思いながら食べた。黒砂糖の塊はかなり固く、錐を木槌で打ち込んで砕いた。素朴な甘みだが案外おいしい。バングラデシュのお土産として持ち帰ったそうだが、当然、空港では「一体これは何だ?」と何回か尋問されたそうだ。見た目がえたいが知れなくていかにもやばそうなので、検査官としては調べたくなるだろう。

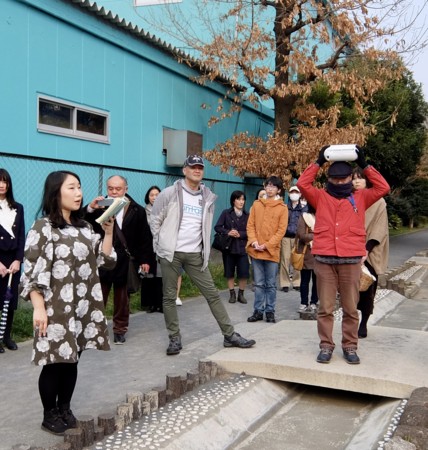

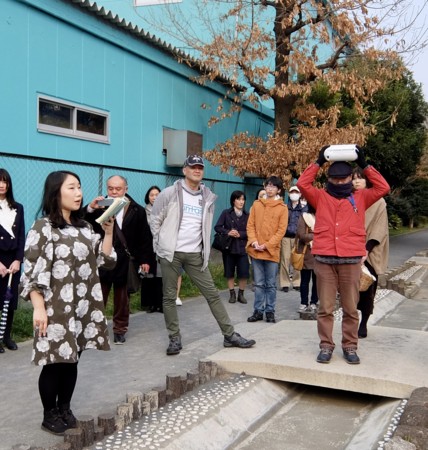

おやつ時間のあとは町歩き朗読となった。詩人の暁方みせいが、宮沢賢治の「小岩井牧場」(のおそらくみせいによるアレンジ版)を読みながら、豆茶房でこの周辺を歩き回る。酒井康志が小型のラジカセを頭の上にかかげ、みせいさんに続く。ラジカセからはパーカッションの音が流れる。それを20名ほどの観客がぞろぞろと追いかけるという「ブレーメンの音楽隊」のような町歩き朗読となった。

暁方みせいは歩きながら朗読するのだが、ときおり何箇所かで立ち止まったり、座ったりして朗読を続けた。彼女の朗読の声は、町の風景のなかに溶け込んでしまいよく聞こえない。ラジカセから流れるパーカッションの音はぽこぽこ響く。奇妙な集団散歩者、朗読付きの出現に、通りすがりに出会った住人たちはぎょっとしていた。そりゃそうだろう。

暁方みせいの朗読を引き継いで、そのまま野外で、今度はこの3月に高校を卒業するひなたが地域の観光ガイドのような一人語りを始める。

これが平原演劇祭2017第3部「芝がするどく鳴ってゐる」の最後の演目、高野竜の新作戯曲「孤立が丘」だった。最初は観客を目の前に、ひなたは地域の地図の看板を指し示しながら歴史ガイドのように、このあたりの地誌についてマニアックな説明を始める。しばらくするとそれがチェーホフの「かもめ」の一場面の再現へと移行していく。そのとき、ひなたが話す後ろで寝ていた路上生活者がいきなり覆いをとって起き上がり、ひなたに絡み始めた。この路上生活者は仕込みで、さきほどまで豆茶房でこにいた角智恵子だった。この仕掛けには大笑い。こんなとこに路上生活者が寝ているなんて変だなと思っていたのだが。

角智恵子は女優なのか、何者なのか。この堂々たるチンピラぶり、ヒッピー風のふてぶてしさ、ただ者ではないのだけれど、彼女のアイデンティティがよくわからない。角智恵子はひなたの演技にだめ出しをする。この後、野外から再び豆茶房でこの店内に場所がまた戻る。

二人の会話はうねうねと脱線をくりかえしながら、この付近にかつて流れていた水路とその痕跡についての蘊蓄、詩の朗読、演技論、俳優論、戯曲論、それからまた地誌的な話題へと連なっていく。土地の歴史の物語が文学、演劇と結びつき、この二つのトピックのあいだを二人の会話は自由に行き来していく。そして土地と物語、演劇論は文学的幻想の世界へと帰結していく。

ひなたは最後に極度の緊張が続いたためか立てなくなってしまった。彼女を角智恵子が開け放たれたままだった入口から外へと担ぎ出す。出る間際に角智恵子から

「あ、これで終演です」

という言葉はあったものの、なんか中途半端な感じだ。終演後のあいさつのない。

今回の公演ではずっと裏方をやっていた中沢寒天が場をつなぐために話しはじめた。

大学で地理学のゼミをとっているという彼女は、先ほどひなたと角智恵子の芝居のなかで言及されていた是政の川の歴史のはなしへの補足のような感じで、彼女が住む浦安の地理的状況について話し出す。その話は、その地形にまつわる歴史の話につながり、さらに浦安をかつて襲った大水害にかかわる物語の語りへと移行していく。この中沢寒天「場つなぎ」も演目の一部だったのだ。

後でわかったことだが彼女の語りは、ひなたと角智恵子が演じた「孤立が丘」の終幕部に相当し、中沢寒天は浦安出身ではあるが、地理学のゼミなど大学で取っていない。

このように平原演劇祭では現実と虚構が巧妙に混じり合い、リアルな世界が時間のかなたの過去の世界、幻想の物語の語りの世界へと、自在に行き来する。

16時過ぎに出演俳優の紹介があり、本当の終演。