3/21(日)13:00-17:00

@是政橋下

1000円+投げ銭(軽食付き)

出演:かんな、もえ、SAKURA、西岡サヤ、アンジー、朋佳、ほうじょう、ひなた、栗栖のあ、酒井康志

演目:

「詩とは何か」

「四月になって」

「冬イチゴ」

「アンジーの野望」

「マンモーニ」

「夜郎別記」

「学者アラムハラドの見た着物」

「傷には種を」

---

一月以上前に見たのだが仕事が詰まっていてレポートを書く時間がなかった。記憶が曖昧になっているところが多い。公演のメモ書きとして残しておく。

三月ないし四月はじめの平原演劇祭は西武多摩川線の終着駅、是政の豆喫茶でこで行い、そこでは現役女子高生による「詩とは何か」が上演されるのが恒例になっていた。昨年4月の是政公演は孤丘座の解散公演を兼ねていたが、新型コロナウイルス対策で豆喫茶でこではなく、多摩川にかかる是政橋下の河原での野外公演となった。以後、平原演劇祭は野外公演が続いている。

今年の是政公演も是政橋下の野外公演となった。この日は時折雨が降る寒い日で、野外公演としてはかなり厳しい環境での観劇だった。雨と寒さだけでなく、長時間ずっと立ったままの観劇というのもきつい。知名度天候が災いしてか観客は15名ほどだった。しかし観客が多くても、少なくても、平原演劇祭はマイペースな感じだ。

最初は女子高生三名による三本立て芝居が是政駅側の橋桁の下で上演された。昨年もこの場所で「詩とはなにか」が上演されている。まず最初はかんながモノローグ劇「詩とはなにか」、続いて昨年「詩とはなにか」を演じたもえが「四月になって」、そして三番目は昨年の大晦日に神社で演じられた「冬いちご」をSAKURAが演じた。「冬いちご」は昨年末にはあった「古事記」の朗読が省かれていた。ただ「冬いちご」の上演中に、西岡サヤによる2.5次元ミュージカルの「弱虫ペダル」の引用上演が無理矢理挿入されるのは今回も同じだった。

「詩とはなにか」は私は高野竜の戯曲の最高傑作だと思う。この戯曲に限らないが、高野は孤独な女子高生の、女子高生には言語化されえない心情に言葉を与え、彼女の肉声として描出した。女子高生のタイプは全然異なるが、橋本治の「桃尻娘」を連想させる。「詩とはなにか」はモノローグ劇だが、オープニングでは他の二人の女子高生俳優もこのモノローグ劇の風景の一部となり、広大な河原の空間を演劇空間として区切るような工夫があった。この演出は高野によるものではなく、出演者三人が考えたものという。

「詩とはなにか」の語り手のユイは今年が10代目とのこと。この戯曲は2011年の東北大震災のあと書かれ、上演されたものだった。今年のユイ役のかんなは平原演劇祭に初出演だった。正統派美少女女子高生といった感じの美しいユイだった。

「詩とは何か」のあとはもえによる「四月になって」、そしてSAKURAによる「冬いちご」がシームレスに続いて上演された。「冬いちご」を上演中に強引に劇中に割込み、河原を暴れ回る西岡サヤのインパクトがすごい。

女子高生三名+西岡サヤのあとは、ラッパの吹き手によって、ハーメルンの笛吹きに導かれるように観客は多摩川の流れるところまで誘導された。

川縁で観客を待ち構えていたのは、『マルサの女』の宮本信子の扮装をしたアンジーだった。今回の公演の第一部後半にあたる『アンジーの野望』は川の中州で上演された。

アンジーの野望は、今後50年(もっと長かったかもしれない)にわたるあんじーとのあの演劇ユニット、のあんじーの公演計画についてあんじーが語るという内容だった。ときおり観客に上演のアイディアについての感想を求めたりもする。ルーズに即興的なトークだという雰囲気だったが、あとで考えるともしかするとこの『アンジーの野望』もしっかり事前に台本化されていた可能性が高いような気がした。『アンジーの野望』の締めくくりは、多摩川への水没だった。さきほど「冬いちご」に乱入して暴れ回った西岡さちもなぜかまだ冷たい多摩川のなかに入っていく。川に入る二人の姿は絵になるかっこよさだ。

『アンジーの野望』のあとは、ジョジョ劇「マンモーニ」をひなたともえが熱演したのだが、ジョジョの教養が欠けている私には何が演じられているのかまったくわからない。

「マンモーニ」のあと、トイレ休憩となった。雨が強くなってきて寒いし、立ち通しの疲労も蓄積してきた。今日の平原演劇祭のおやつはシシトウとさつまいもをふかしたもの。塩をまぶしているだけだが実においしく感じた。平原演劇祭で出る飯はいつもおいしく感じられる。

休憩のあとは、栗栖のあのひとりしばい「夜郎別記」だ。古代と現代の四川省成都を舞台とした壮大な歴史ファンタジー劇なのだが、この頃には私は体力を消耗していてのあの言葉を負う気力が残っていなかった。ただ俳優について移動するだけで精一杯だ。

劇中で中華ちまき頒布コーナーがあった。このちまきもおいしく頂いた。

後半の最後はひなたが演じる「学者アラムハラドの見た着物」。宮沢賢治原作の物語の劇化だ。これは昨年の平原演劇祭で越生の山の中で演じられたものだろう。これも私は俳優について移動するのが精一杯で芝居を楽しむ体力はすでになかった。

春の平原演劇祭野外劇の締めくくりは昨年同様、歌と合唱だった。酒井さんがギターを弾いた。25歳以下の若い俳優たちが活躍した演劇祭だった。上演時間は4時間半弱。雨風は懸念していたほどひどくはなかったが、寒い中立ち通しでヘロヘロになってしまった。

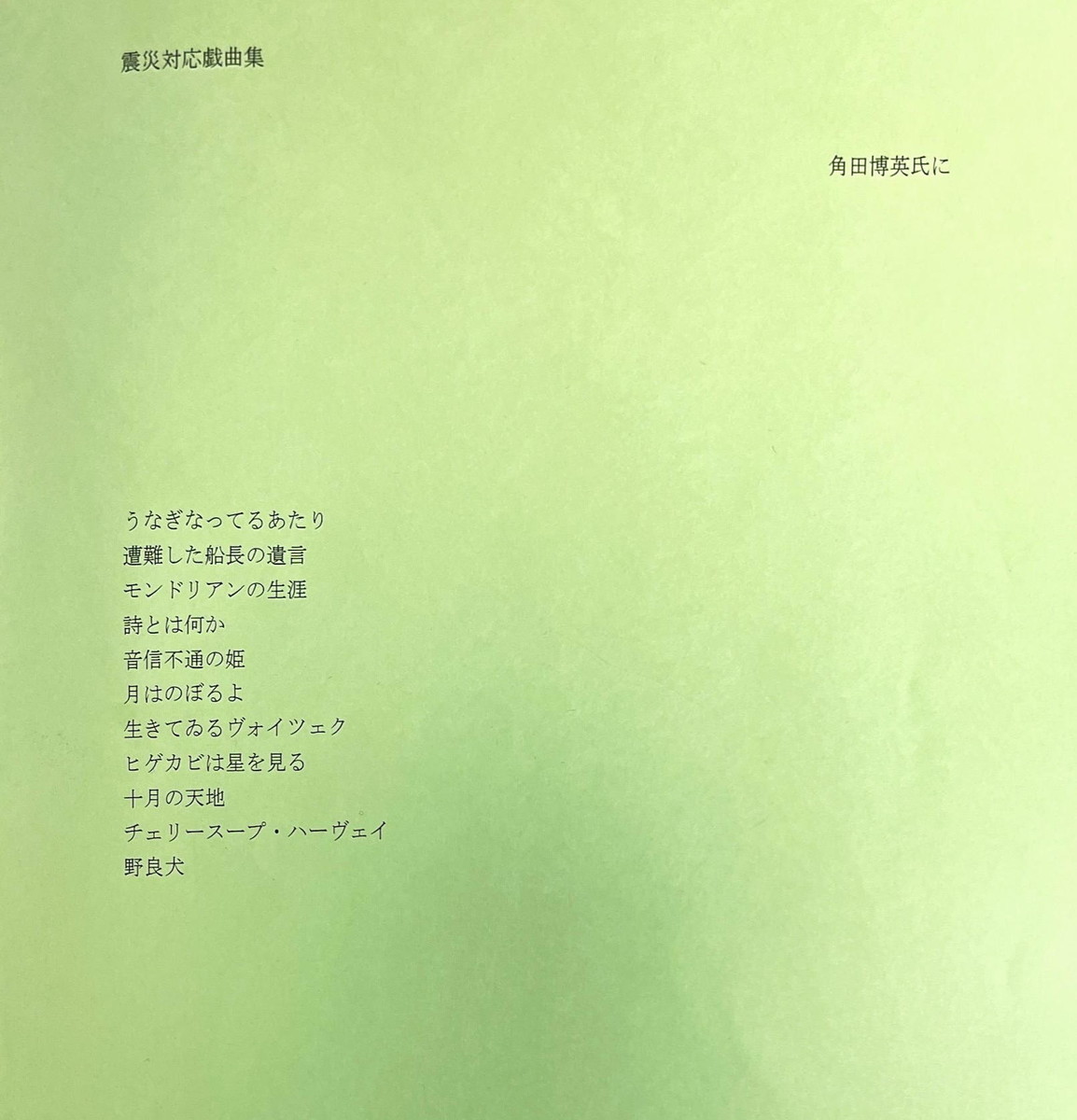

高野竜さんが2011年以降に発表した11作品をまとめた『震災対応戯曲集』を購入した。A4版簡易製本の戯曲集だ。この戯曲集が角田博英さんに捧げられていることに、胸が少し熱くなる。角田さんは平原演劇祭の最も熱心な観客の一人だった。私や高野さんとほぼ同年代だったが数年前に急逝された。平原演劇祭では何度も見かけていたけれど、私は言葉を交わしたことはなかったと思う。