#茄子演劇

- 2024年9月24日(日〕18:00-20:00

- 調布駅前たづくり 301号室

- 出演:角智恵子、高野竜

- 料金:1000円+投げ銭

久々に参加する平原演劇祭である。今回の公演の告知はいつも以上にひっそりと行われていたような感じがあった。このところ、〆切のある仕事に追われ立て込んでいたため、日付と開始時間、場所、そして#茄子 というキーワードだけ頭に入れて、会場に向かった。

会場となる調布駅前たづくりとは、正式名称が調布文化会館たづくりで、調布市立の立派な文化施設だった。平原演劇祭らしからぬ近代的な高層ビルだ。この場所を会場に平原演劇祭が行われるのは今回がはじめてのはずだ。調布市在住の平原演劇祭常連俳優がいて、そのつてで文化会館にある会議室を借りたとのこと。

調布は高野竜の居住地の埼玉県宮代町からかなり遠い。私の住む練馬区からもけっこう遠い。上演の場が上演される作品としばしば緊密なつながりを持っている平原演劇祭だが、今回、調布市にあるこの会場が上演会場になったのは特にそういう理由はなさそうだ。この建物の三階にある25平米ほどの会議室が上演会場だった。18時開演で、私が到着したのは17時50分頃。到着したときには観客は5名だったが、最終的には9名の観客が集まった。告知がごくささやかであったことを思うとよく集まったと思う。

ここしばらくは主宰の高野竜さんの衰弱が続いるため、公演回数こそ減ってはいないが、公演規模は縮小され、告知もtwitterの公式アカウントで気まぐれに行われるだけのことが多く、観客数は一桁のことが多い。高野竜さんとしては、出演者にできるだけギャラを出したいということである程度は観客は来て欲しいようだが、その一方で集客にはそれほど熱心ではなく、ごく少数の観客であっても誰か見に来る人がいればいいと思っているようでもある。今回の上演は敢えて告知は控えめにした、というようなことを言っていた。会場には今回の公演に関わる文献等が並べられていた。

正面の長机には鍋が置かれていて、このなかに入っている茄子を食べることになるのだろうなということは見当がつく。

前代未聞の #茄子演劇は、会議室内のモニタでスタジオジブリ作品で作画監督を努めていた高坂希太郎監督のアニメ映画、『茄子 アンダルシアの夏』(2003年)を全編見ることから始まった。47分の作品を最初から最後まで見た。映画公開時にはかなり大々的に宣伝されていたので、私はこの映画の存在は知っていたが、「茄子」を冒頭に置く奇妙なタイトルや、自転車競技という私がまったく関心を持っていないスポーツが題材の映画ということで、まったく関心が持てなかった。もちろん見たこともない。

とにかく47分最初から最後まで見る。アンダルシアの地を走る自転車レースの様子が、主人公である自転車レーサー、ぺぺを中心に丁寧に描かれてる。レースの展開と平行して、このレースを見守るぺぺの兄や親族、友人たちの様子も描かれる。綿密な自転車レースの描写とそのレースに出場している選手の家族や友人とのエピソードを平行して提示するスタイルは、昨年上映された映画『THE FIRST SLAM DUNK』を連想させた。「茄子」は、自転車レースが行われているアンダルシアの街道沿いでバル(酒場)のおやじが店で出すワインのつまみとして映画のなかに何度か登場するが、本筋とはからまない。「茄子」がこの映画のなかでどういう意味合いで出てくるのかはわからなかった。

映画の上映が終わると、竜さんのミニレクチャーがあり、この映画の原作が黒田硫黄のマンガ『茄子』であることを知る。ただし映画は『茄子』に収録されている一エピソードを敷衍したものとのこと。マンガ『茄子』は茄子をテーマとする連作短編集で、原作マンガでは「茄子」が主、自転車レースのエピソードのほうが従なのだ。映画自体は自転車競技に関心のない私もそこそこ楽しんで見ることができたのだが、#茄子演劇 だけにこの公演で重要なのは「茄子」である。映画のなかでバルのおやじが供する小ナスの漬物が、今回の平原演劇祭の出し物の核だった。ここで鍋に入っていた小ナスの漬物が、ぶどう酒と葡萄ジュースとともに観客たちに振る舞われた。

平原演劇祭で出される食べ物は常に美味しいが、パプリカも入っているこのスペインのナスの漬物も、ほどよい酸味と辛みがあって実に美味しかった。赤ちゃんのこぶしくらいの丸い小ナスは日本では流通していないもので、高野竜さんの奥さんが種をまいて育て、収穫したものなのだそうだ。茄子の種まきから今日の平原演劇祭は始まっていたのだ。二〇個ぐらい小ナス漬物が鍋のなかには入っていたが、9人の観客たちによって全部なくなってしまった。私は下戸なので葡萄ジュースと一緒に食べたが、この茄子の漬物はワインとよく合うらしい。

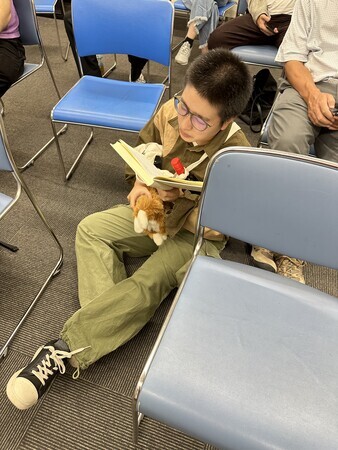

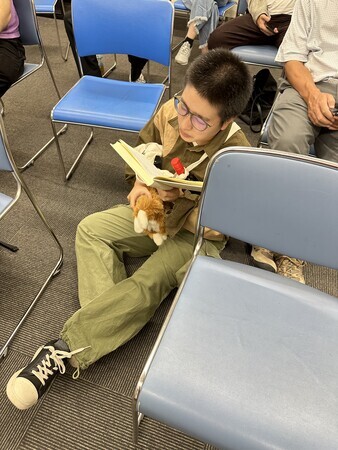

茄子を食べる時間が終わると、最近、何を思ったのか坊主頭にした角智恵子が、『ドン・キホーテ』にある食事場面の朗読を始めた。角は、ぬいぐるみを手に持ち、スパークリングワインを飲みながら、会場内をうろうろと移動し、立ったり、座ったり、寝転んだりしながら『ドン・キホーテ』を読んだ。

角の朗読のあいだに、高野竜の短いレクチャーが何回か挿入され、『茄子』と『ドン・キホーテ』のつながりの背景について語った。アニメ映画『茄子 アンダルシアの夏』の原作マンガ『茄子』のアンダルシアの茄子についてのエピソードにはネタ本があり、それはスペイン文学者の荻内勝之のエッセイ『ドン・キホーテの食卓』(新潮社、1987年)だと言う。なるほどそれで角は『ドン・キホーテ』の食卓場面を読んでいるのか。しかし『ドン・キホーテ』の食事場面には、実は茄子が食卓に上る場面はまったくないと言う。となるとなぜ「茄子」という話になる。

一昨年12月の崖転落による脳挫傷以来、ヘロヘロの状態が続く高野竜だが、この日の公演はときおり意識が遠のいているのではと思えるところはあったが、なんとか持ちこたえていた。この日の夜は調布市の花火大会が行われていて、上演中にたびたび、花火の音が聞こえてきた。

ドン・キホーテは作中では茄子を食べていない。にもかかわらず荻内勝之『ドン・キホーテの食卓』の第一章は「茄子から生まれた『ドン・キホーテ』」となっている。これは、いったいどういうことなのか?

古典的名作というのはおうおうにしてそういうものではあるが、『ドン・キホーテ』もその作品と主人公の知名度の高さにもかかわらず、その内容は実はほとんど知られてない物語のひとつだ。私は中学生ぐらいのときに、子供用にリライトされたものは読んだことがあるような気がする。大学生のときにちゃんと読んでみようと全訳版を手に取ったような気がするが、数十頁ぐらいしか読めなかったような気も。

『ドン・キホーテ』といえば中世の騎士道物語のパロディで、頭のおかしい老騎士ドン・キホーテが風車と戦う場面がある、くらいしか思い浮かばない。あとはあの雑然としたショッピング・センターのチェーンが、ドン・キホーテといえば一番なじみがある。バランシン版のバレエを大昔にパリ・オペラ座で見た経験もあったような気がする。いずれにせよ『ドン・キホーテ』についてのイメージは曖昧だ。

『ドン・キホーテ』の作者はセルバンテス(1547-1616、シェイクスピアの同時代人だったか)だが、『ドン・キホーテ』の設定では、この作品はラ・マンチャに住むアラビア人がアラビア語で書いたもので、それをセルバンテスが町の市場で買取り、アラビア語のできる青年の助けを借りて、スペイン語に翻訳したもの、となっているのだ。そして『ドン・キホーテ』の「真」の作者の名前も作中で言及され、それは「シデ・ハメテ・ベネンヘリ」、日本語に訳すと「茄子大好き先生」となると言う。

こういったことを高野さんは、角の朗読のあいまの短いレクチャー時間に、語った。高野が公演の中で語った内容や、騎士道物語の架空の「原典」作者としてモーロ人(アラビア人)を設定し、その名が「茄子」先生となった理由などについては、『ドン・キホーテの食卓』に記されていて、これらは意外性があって非常におもしろい。公演を見た翌日に派萩内勝之『ドン・キホーテの食卓』を呼んで、平原演劇祭の #茄子演劇の狙いがはっきり見えてきて、昨日の演劇体験はさらに興味深いものとなった。

最初に見たアニメ映画『茄子 アンダルシアの夏』で登場人物たちが食べる茄子は、マンガ『茄子』を経て、『ドン・キホーテ』の世界、茄子をイベリア半島にもたらしたアフリカを出自とする人たちにまでつながるのである。

otium.hateblo.jp

平原演劇祭ではしばしば上演される作品に登場する食べ物が観客に供される。食を出発点に、上演プログラムが組まれているように感じられることが多いが、今回の# 茄子演劇 も、着想の原点となったのはおそらく『ドン・キホーテの食卓』だろう。2017年のロシア革命一〇〇年祭として上演された『亡命ロシアナイト』は、平原の食事演劇のなかでも最も印象的なもの一つだが、そのときは1977年にソ連からアメリカ合衆国に亡命した2名の批評家によって書かれた『亡命ロシア料理』が上演の核となるテクストだった。平原では食卓を俳優が演じるだけでなく、その料理を作り、観客が食べるところまでプロデュースすることで、彼方にある別の土地、演劇的時空を出現させ、それを演者と観客が共有するのである。

スパークリング・ワインを飲みながら、『ドン・キホーテ』の食卓場面の朗読を続けていた角は、だんだん酔いが回って、ぐでぐでの状態になってしまった。もともと角は下戸とはいえないものの、酒はあまり飲めないのだと、twitterでつぶやいていた(もっともこの角のつぶやきも「演出」されたものである可能性もある)。最後は酔い潰れてしまうような形で、唐突に角は意識を失い、平原演劇祭の#茄子演劇は終演した。